- 更新日 2025.10.23

- カテゴリー オウンドメディア

オウンドメディア・ペイドメディア・アーンドメディアとは?特徴・役割・相互活用の効果を解説

「自社サイトを運営しているが効果が感じられない。もっとマーケティングを強化したい」と考えている企業・店舗のマーケティング担当者の方なら、「オウンドメディア」「ペイドメディア」「アーンドメディア」という言葉を耳にしているはず。しかし、マーケティング用語の意味するところはわかりにくいのも事実です。

そこで本記事では、以下の内容をまとめて解説します。

・「オウンドメディア」「ペイドメディア」「アーンドメディア」とはなにか?

・それぞれの特徴や役割

・相互活用によるトリプルメディアの効果

コミュニケーション手法の変化に対応した新たな概念、PESOモデルについても解説していきます。

最後まで読むことで、それぞれの違いがわかり活用のイメージがつきやすくなるので、ぜひ参考にしてください。

※メディアの立ち上げや運営のアドバイスが欲しい方は、Web幹事にご相談ください。専任のアドバイザーが最適なマーケティング / Web制作会社をご紹介します。相談料などは一切かかりませんので、お気軽にお問い合わせください。

【無料】おすすめのマーケティング / Web制作会社を紹介してもらう

また、無料でダウンロードできる主要コンテンツマーケティングカオスマップもご用意しております。ぜひご活用ください。

業界地図まるわかり!

主要コンテンツマーケティング カオスマップ

現役マーケターが250個以上のオウンドメディアを調査しカオスマップを作成しました!

コンテンツマーケティングの目的を、下記の4つに分類。

・リード獲得

・採用

・SNS

・ECサイト

分類ごとに主要なコンテンツマーケティング事例をピックアップしています...

無料でダウンロードする

主要コンテンツマーケティング カオスマップ

現役マーケターが250個以上のオウンドメディアを調査しカオスマップを作成しました!

コンテンツマーケティングの目的を、下記の4つに分類。

・リード獲得

・採用

・SNS

・ECサイト

分類ごとに主要なコンテンツマーケティング事例をピックアップしています...

無料でダウンロードする

多様化するタッチポイントとしてのメディア

従来、商材と消費者を結びつけるタッチポイントとしてのメディアには、テレビ・新聞・ラジオ・雑誌などのマスメディアがあります。そして、それを補完する意味合いでカタログ・チラシなどの紙媒体、展示会・イベントなどが利用されていたといえるでしょう。

しかし、デジタル技術の進展・インターネットの普及によって状況は変わりました。Webサイト / SNSを含むメディアの多様化にともない、消費者のニーズ・利用するデバイスも多様化しています。こうした多様化するタッチポイントとしてのメディアを整理するなかで「オウンドメディア」「ペイドメディア」「アーンドメディア」という分類ができあがったのです。

オウンドメディア(Owned Media)とは

オウンドメディア(Owned Media)とは、マーケティングの主体となる企業・店舗が所有(Owned)・管理しているメディアのことです。

すぐに思い浮かぶのは、自社WebサイトやECサイトなど。近年では、コーポレートサイトとは別のWebメディアを運営する企業・店舗も少なくありません。当メディア『Web幹事』もオウンドメディアです。

YouTube / Facebook / Twitter / Instagramなど自社アカウントのSNS、メルマガなどのメールマーケティングもオウンドメディアに含まれますが、デジタルメディアばかりがオウンドメディアではありません。カタログ・チラシ・フライヤーや広報誌などの紙媒体も、広い意味でのオウンドメディアに含まれます。

オウンドメディアの事例を知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。

関連記事:プロが選んだオウンドメディアの成功事例15選【2022年版】

また、無料でダウンロードできる主要コンテンツマーケティングカオスマップもご用意しております。あわせてご活用ください。

主要コンテンツマーケティング カオスマップを無料プレゼント

現役マーケターが250個以上のオウンドメディアを調査しカオスマップを作成!

無料でダウンロードする

役割・特徴

マーケティングチャネルとしてのオウンドメディアの役割は、自社商品・サービスを認知してくれた消費者に有益情報を提供し、「商品・サービスへの理解と愛着を深めてもらう」こと。

有益情報を発信して自社ブランドイメージを高めていく、見込み顧客をファン化していくためにオウンドメディアは最適です。これは、マーケティング戦略に合わせ、発信情報を自社でコントロールできるというオウンドメディアの特徴があるからです。

反面、消費者から能動的に自社を見つけてもらう必要がある「プル型」であることもオウンドメディアの特徴です。

消費者からの信頼を得られれば、マーケティング戦略の核となるメディアとして、オウンドメディアを長期的に運営していくことが可能。しかし、消費者からの認知・信頼を得られるまでは、中・長期的なスパンで取り組む必要があります。

メリット・デメリット

|

オウンドメディアのメリット |

オウンドメディアのデメリット |

|

戦略にあわせて自由に管理・運営できる |

成果が出る保証はない |

|

質の高いコンテンツを資産として長期的に活用できる |

質の高いコンテンツを制作する必要がある |

|

広告費が必要ない |

中・長期的な取り組みが必要 |

メリット

自社が運営するオウンドメディアなら、主張したい情報やデザイン、サイトの仕組みなど、全て誰からも制限されずに管理できます。ユーザーニーズを分析すれば、演出したい自社サービスの世界観をより出すことができ、ブランディングにも効果があるのです。

また、オウンドメディアは24時間365日稼働するので、社員に代わってユーザーに対して営業代理の役割も担ってくれます。

リスティング広告と違って、オウンドメディアは費用をかけて掲載し続ける必要はなく、自社で運用するため広告費がかかりません。ただし、オウンドメディアに掲載するコンテンツの管理費や人件費・外注費などは発生します。

デメリット

オウンドメディアは、検索エンジンからの評価やSNS、ユーザーからの評価などで、検索順位の良し悪しが決まります。検索結果で上位表示するには、SEOの理解、ターゲットユーザーの理解、それらをふまえて良質な記事を作成する必要があります。しかも、いくら良い記事を作成しても、競合が強いと検索結果の上位表示がいつまでもできないこともあります。

検索エンジンのアルゴリズムの性質上、新たにコンテンツを公開しても、すぐには検索結果の上位には表示されません。そのため、公開してもすぐにユーザーに見られるわけではないのです。上位表示されるには、コンテンツ公開から3~6ヶ月ほど、長くても1年半ほどはかかります。

オウンドメディアのメリット・デメリットの詳細は下記記事をご参照ください。

関連記事:オウンドメディアのメリット・デメリットをプロが徹底解説します【競合との差別化に有効】

ペイドメディア(Paid Media)とは

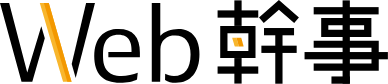

ペイドメディア(Paid Media)とは、マーケティングの主体となる企業・店舗が費用を支払って(Paid)広告枠に掲載するメディアのことです。

不特定多数の消費者に幅広くアプローチできる従来型のマスメディアのほか、インターネット広告・SNS広告、屋外広告・交通広告などもペイドメディアに含まれます。

役割・特徴

ペイドメディアの役割は、自社や自社商材を知らない消費者に向けて、マーケティングチャネルとして「自社の存在をすぐに認知してもらう」こと。特に、インターネットマーケティング展開が主流になっている現代では、リスティング広告をはじめとするターゲティング広告などで自社オウンドメディアへ集客する手法が一般化しています。

これは、自社オウンドメディアではリーチできない、幅広い層へアプローチできるペイドメディアの特徴があるからです。

ただし、広告枠に掲載すると、消費者から「広告だから…」と敬遠されやすい特徴があることも事実。自社が狙いたいターゲットにアプローチできるのはどのペイドメディアか見極めることが肝心です。

メリット・デメリット

|

ペイドメディアのメリット |

ペイドメディアのデメリット |

|

自社ではリーチできない層にもアプローチ可能 |

広告は消費者から敬遠される傾向がある |

|

良質な広告は即効性が高い |

利用するためにはコストがかかる |

|

必要なときだけ利用できる |

媒体のルールに沿わないと掲載できない |

メリット

広告掲載先のメディアに自社広告を掲載すれば、そのメディアが自社に代わって集客してくれます。例えばTVCMだと、自社オウンドメディアの存在すら知らない不特定打数の視聴者に認知させることができます。そのため、自社オウンドメディアでは集客できないユーザー層にも認知されやすくなるのです。

検索連動型広告であるリスティング広告の場合、検索結果に広告を表示させるユーザーを「性別」「年齢」「居住地域」「興味関心」など細かくターゲティング設定できます。

すると、自社広告内容に興味関心が高く、購入する意欲の高いユーザー層のみに広告を表示できるため、即効性が高いです。また、投じる広告予算も自由に設定でき、広告予算が0円になれば自動的に広告配信が止まるので、広告の無駄遣いもせずに済み、費用対効果も高くなるのです。

デメリット

リスティング広告をはじめとする広告では、広告費用を支払っている間のみしか広告が表示されません。広告費用が0円になれば、広告表示はできなくなります。そのため、持続的に広告を表示させるには、オウンドメディアと異なり広告費用を投じ続ける必要があります。

また、リスティング広告などのインターネット広告の場合、「広告だから…」と敬遠される傾向にあります。その証拠に、自然検索結果のクリック率とリスティング広告の平均クリック率には、下記に示す通り掲載順位ごとに差があるのです。

|

自然検索結果の平均クリック率 |

リスティング広告の平均クリック率 |

|

1位:約23% |

1位:約10% |

|

2位:約17% |

2位:約8% |

|

3位:約10% |

3位:約5% |

※ジャンル業界問わず、あくまで平均の目安です。

また、広告掲載の規定に違反すると配信停止になります。広告が停止になるとユーザーが広告を視聴できなくなり、会社へ多大な影響が出る可能性があります。

例えばFacebook動画広告では、広告で禁止されているコンテンツは以下のとおりに定められています。(Facebook広告ポリシーから一部抜粋)

- 違法な製品やサービス

- 差別的な行為

- タバコやタバコ関連製品

- 危険な物質

- 武器、弾薬、爆発物

- 成人向け製品やサービス

必ずポリシーを確認して違反しないようにしましょう。制作した広告を社内の別部署の者に第三者視点で確認してもらうといいでしょう。

アーンドメディア(Earned Media)とは

アーンドメディア(Earned Media)とは、消費者の信頼や評判を獲得(Earned)するための、自社以外のメディアのことです。自社商材を紹介している他社Webサイト、レビューサイト、テレビ番組、口コミにあたるユーザーのSNS、ブログなどもアーンドメディアに含まれます。

役割・特徴

アーンドメディアの役割は、自然発生的に「消費者の信頼や評判を獲得する」こと。SNSの普及により、従来の口コミとは比較にならない情報拡散を期待できるのがアーンドメディアです。

ブランド価値を高めていくことを目的に活用されることが多いです。アーンドメディアに情報を提供するチャネルであるオウンドメディア、および利用するペイドメディアがキチンと機能していれば、良質なアーンドメディア(SNS)を獲得することは難しくありません。

メリット・デメリット

|

アーンドメディアのメリット |

アーンドメディアのデメリット |

|

客観的な情報を発信するため信頼されやすい |

自社でコントロールすることは困難 |

|

良質な口コミが拡散されやすい |

マイナスの評判が拡散されてしまうこともある |

メリット

アーンドメディアでの情報発信者は企業の関係者ではありません。商品・サービスの顧客やその知人など、企業の理解に関係なく、純粋に情報を共有したいと考えて発信されるものがほとんどです。

『EPARKクリニック・病院』は、全国の医療機関を探せたりネット予約もできる検索サイトですが、第三者目線による病院への口コミ投稿も多数掲載されています。「上から目線の診察に腹が立った」などのネガティブな口コミもあるため、ユーザーからすれば「こんな目に遭った人がいるなら、この病院はやめておこうかな」と、行くべき病院を選択する判断材料にできるのです。

また、多数のユーザーが共感したり、他の人にも共有したいと感じさせる情報は一気に拡散され、いわゆる「バズり」が生じやすいです。バズると、場合によっては自社メディアよりも低コストで情報が拡散され、自社の知名度が一気に高まり、商品・サービスへの注文数が増えることもあります。

デメリット

アーンドメディアには「自社のコントロールが及ばない部分がある」特徴があります。

パブリシティ(広報活動)はともかく、拡散力が強いSNSは、ちょっとした認識の行き違いがマイナスの評判として拡散されてしまうこともあるのです。基本的にSNSは、企業が「活用・コントロール」できるものではないことを覚えておくべきです。

※メディアの立ち上げや運営のアドバイスが欲しい方は、Web幹事にご相談ください。専任のアドバイザーが最適なマーケティング / Web制作会社をご紹介します。相談料などは一切かかりませんので、お気軽にお問い合わせください。

【無料】おすすめのマーケティング / Web制作会社を紹介してもらう

3つのメディアを組み合わせたトリプルメディア戦略

「オウンドメディア」「ペイドメディア」「アーンドメディア」それぞれに異なる役割・特徴があることを理解できた方なら、それぞれを組み合わせることによって、マーケティング効果を最大化できることにお気付きでしょう。これこそが「トリプルメディア戦略」です。

発信情報を自社でコントロールできるオウンドメディアは、自社商材に興味を持ってくれた見込み客の理解と愛着を深めるのには最適です。ただし、まずは自社の存在を「認知」してもらわなければなりません。

幅広い消費者に認知してもらうためには、一般大衆に情報を届けられるペイドメディア、アーンドメディアを利用するのが早道なのです。

なぜトリプルメディア戦略を展開するべきなのか?

Googleが提唱するマーケティング理論「ZMOT(Zero Moment Of Truth)」に代表されるように、消費者の購買行動が変化したことが挙げられます。

ZMOTとは、購買というファーストアクションを起こす前に、何を購入するかは「ゼロの段階で決定」しているという意味。つまり、消費者はインターネットで情報を集めて、購入するものを決めてからアクションを起こすのです。

こうした消費者行動の変化をカバーするには、あらゆるメディアを活用していく必要があります。オウンドメディア / ペイドメディア / アーンドメディアを組み合わせたトリプルメディア戦略が重要な理由です。

トリプルメディアの活用方法として代表的なのは、下記のような流れに基づく戦略です。

主な流れ

ペイドメディアによって多くの人の目に触れる=認知度向上・集客

↓

オウンドメディアで独自情報を提供して顧客獲得と囲い込み=集客・商品や企業への理解

↓

アーンドメディアで顧客やその他ユーザーが商品・サービスについて独自目線で情報発信=ファン化・さらなる認知度向上

それぞれのメディアの特質を見極めて使いこなすと、メディア同士の相乗効果により、さらなる認知度・集客力・購入率アップにつながっていきます。どのメディアでも情報を止めることなく発信・更新していくと、情報発信のためのネタに不足することはなくなるでしょう。

ただし、炎上のリスクに注意しましょう。YouTuberなどのインフルエンサーに自社商品・サービスの紹介を依頼する場合、YouTuberが過剰な宣伝を行うと、最悪の場合景品表示法第5条違反になる恐れがあります。行政処分の対象となると、不適切な宣伝による売上の3%が罰金として科せられてしまうのです。

また、視聴者の間で「炎上」する恐れもあります。法律違反や炎上を防ぐには、YouTuberに依頼する段階できちんと企業案件であることを明記し、動画の冒頭部分や概要欄などに記載してもらうように頼みましょう。

オウンドメディアを起点にしたコンテンツマーケティング

購買行動の変化にともない、消費者の意識が変化したこともトリプルメディアが重要な理由のひとつ。具体的には、ペイドメディアが配信するプッシュ型の広告が敬遠される傾向にあり、消費者は自分で見つけた情報である「客観的な口コミ・レビュー」をより重視するようになったのです。

つまり現代のマーケティングでは、消費者から能動的に自社を見つけてもらう「プル型」が有効であり、顧客に有益な情報(コンテンツ)をオウンドメディア起点に発信していく「コンテンツマーケティング」の展開が不可欠。

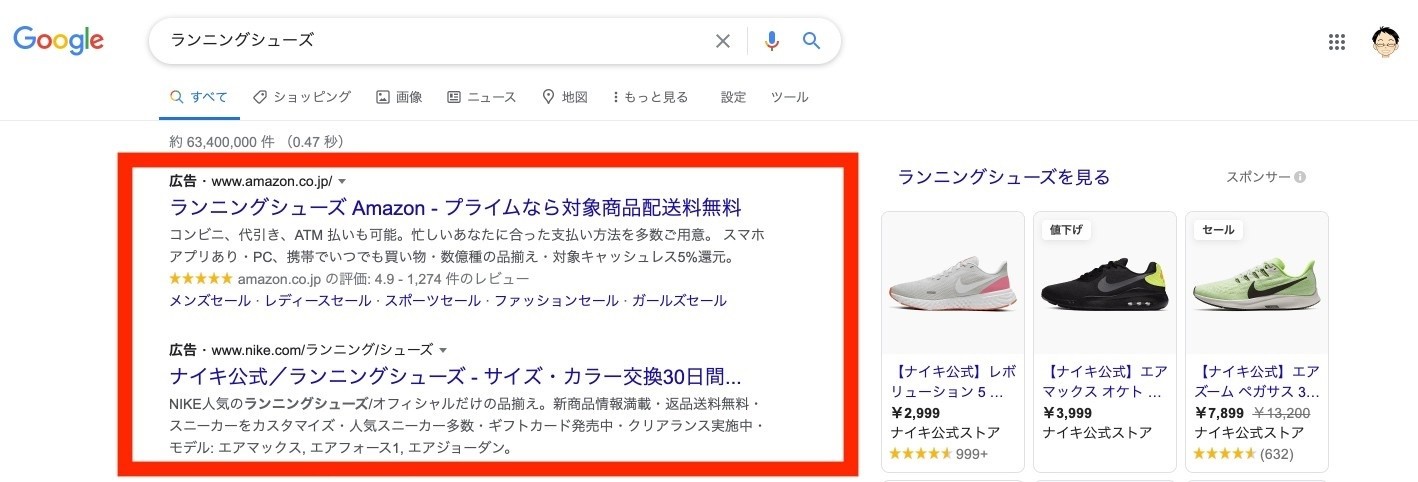

発信する情報(コンテンツ)の種類・メディアを問わないコンテンツマーケティングでは、あらゆるメディアを駆使するトリプルメディア戦略が欠かせないのです。例えば、『北欧、暮らしの道具店』は東京都国立市に拠点を構える株式会社クラシコムが運営する「ECメディア」がコンテンツマーケティングの例として挙げられます。

画像引用:北欧、暮らしの道具店

毎日更新されるミニコラムや、「心地よい住まい」「エッセイラジオ」などの特集ごとにまとめられた読み物が充実。統一された世界観を持つコンテンツの発信で、商品のある暮らしを具体的にイメージできる流れが構築されています。結果、公式アプリが150万もダウンロードされているのです。

ただし、サイトを立ち上げたばかりの頃は認知・集客の効果も現れづらく、少なくとも1年間程度はコツコツとコンテンツを充実させていく地道な作業が中心になるでしょう。

コンテンツマーケティングについてより詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。

関連記事:コンテンツマーケティングとは?マーケティング初心者にもわかりやすく簡単に解説!

進化するマーケティング戦略

インターネットを中心とした情報化社会の特徴は、状況が急激に変化します。当然、状況の変化に対応する形で、マーケティング戦略も進化させていかなければなりません。こうした流れのなかで登場した新しいメディアの概念が「シェアードメディア(Shared Media)」です。

シェアードメディア(Shared Media)とは

シェアードメディア(Shared Media)とは、文字通り、消費者が情報を共有するメディア。具体的には、消費者のFacebook / Twitter / Instagramアカウントなど、消費者主体で口コミが拡散していくSNSメディアがシェアードメディアです。

従来、消費者のSNSアカウントはアーンドメディアに含まれていましたが、そもそもSNSで情報をシェアするかどうかの判断は消費者に委ねられます。また現代のSNSは、プラス / マイナスどちらに作用するにしても、その影響力は絶大です。企業としては、コストをかけずに情報拡散も可能なのです。また、コストがかからないこともあり、資金が少ない小規模企業でも取り入れやすいです。

こうした流れを受け、アーンドメディアからSNSを分離させ、シェアードメディアとして区別する概念が登場したのです。マーケティングの主体となる企業のコントロールが効かないSNSと、パブリシティ(PR活動)を同一視するのはムリがあったといえるでしょう。

PESOモデルとは

「ペイドメディア(Paid)」「アーンドメディア(Earned)」「シェアードメディア(Shared)」「オウンドメディア(Owned)」の頭文字を取ったものが「PESOモデル」であり、トリプルメディアから進化した新たなマーケティング戦略の形です。

図をご覧いただいてもお分かりのように、トリプルメディアから変化したのは、PESOモデルにおけるアーンドメディアの役割、新たに加わったシェアードメディアの役割です。従来のアーンドメディアは「消費者の評判・信頼を獲得」が役割でしたが、PESOモデルでは「パブリシティ(アーンドメディア)」「共有される(シェアードメディア)」です。

どちらも「消費者の評判・信頼を獲得」することが役割であるのには変わりません。しかし、より企業側のコントロールが効きやすい「パブリシティ(広報)」を活用することが、PESOモデルのポイントであり、トリプルメディアに欠けていた視点だといえます。

まとめ:メディアの相互活用がポイント

「Webサイトの運営効果が感じられない、そのためマーケティングを強化したい」と考える方に向け、本記事では、「オウンドメディア」「ペイドメディア」「アーンドメディア」とはなにか?それぞれの特徴や役割を解説しました。

また、相互活用によるトリプルメディアの効果・必要性を紹介するとともに、コミュニケーション手法の変化に対応した新たな概念、PESOモデルについても解説してきました。

消費者と企業のタッチポイントが多様化した現代では、情報・メディアの種類を問わないコンテンツマーケティングが重要であり、その起点となるのがオウンドメディアです。しかし、自社サイトのコンテンツ充実のみを考えていたのでは、結果が出るまでに時間がかかってしまいます。

PESOモデルを意識しながら、戦略的にマーケティング活動を進めていくことが重要です。

※メディアの立ち上げや運営のアドバイスが欲しい方は、Web幹事にご相談ください。専任のアドバイザーが最適なマーケティング / Web制作会社をご紹介します。相談料などは一切かかりませんので、お気軽にお問い合わせください。

コンサルタントのご紹介

代表取締役

代表取締役

岩田 真

2015年にWeb制作会社を設立し、

3年間で上場企業を含む50社以上制作に携わらせていただきました。

ホームページ制作のオンライン相談窓口「Web幹事」は、35,000件を超える豊富な相談実績と幅広い知識で、お客様のあらゆるニーズにお応えします。

Q. ペイドメディア(Paid Media)とは何ですか?

マーケティングの主体となる企業・店舗が費用を支払い、広告枠として掲載しているメディアのことです。不特定多数の消費者に幅広くアプローチできる従来型のマスメディアのほか、インターネット広告・SNS広告・屋外広告・交通広告などもペイドメディアに含まれます。

Q. ペイドメディア(Paid Media)のメリットは?

ペイドメディア(Paid Media)のメリットは「購入意欲の高いユーザー層のみに広告が表示できる」「広告予算が自由に設定できる」などです。詳細は記事内で紹介していますので、ぜひご覧ください。

この記事を書いた人

梓澤 昌敏

専門分野: 音楽・映像制作、オウンドメディア、ビジネス

音楽・映像制作の現場を経て、スタジオ構築側の業界へ。マネージャー・コンサルタントとして制作現場の構築に携わる一方、自社オウンドメディアの立ち上げを含むマーケティングも担当してきました。現在アメリカ在住。作曲を含む音楽制作も提供しています。

このライターの記事一覧