- 更新日 2025.07.26

- カテゴリー ホームページ制作の見積もり・発注

ホームページ制作での契約書(業務委託契約書)の雛形とチェックポイント【2026年最新版】

ホームページ制作の契約時に必要な業務委託契約書の雛形と、重要なチェックポイントを解説します。この記事を読めば、ホームページ制作の契約の進め方がわからないという悩みを解決できます。トラブルを防ぎ、スムーズなプロジェクト進行を実現するためにも、適切な契約書の作成方法を確認しておきましょう。

契約だけでなく、発注に必要なことはガイドブックにまとめました。合わせてご活用ください。

制作依頼に必要なノウハウがここに!

ホームページ制作依頼のための発注マニュアル

実際にホームページ制作会社を運営していたWebディレクターが、これまでのWeb制作の経験を活かし、「失敗しないホームページ見積もり・発注マニュアル」を作成しました。

ホームページ制作を依頼する前の事前準備から、制作会社の選び方まで、この1冊に依頼...

無料でダウンロードする

ホームページ制作依頼のための発注マニュアル

実際にホームページ制作会社を運営していたWebディレクターが、これまでのWeb制作の経験を活かし、「失敗しないホームページ見積もり・発注マニュアル」を作成しました。

ホームページ制作を依頼する前の事前準備から、制作会社の選び方まで、この1冊に依頼...

無料でダウンロードする

※簡単な質問に答えるだけ!さくっと見積もりが知りたい方はこちらのシミュレーションがおすすめです。回答内容をもとに、Web幹事に登録されている5,000社の料金データから見積もりを算出します。

ホームページ制作における契約とは

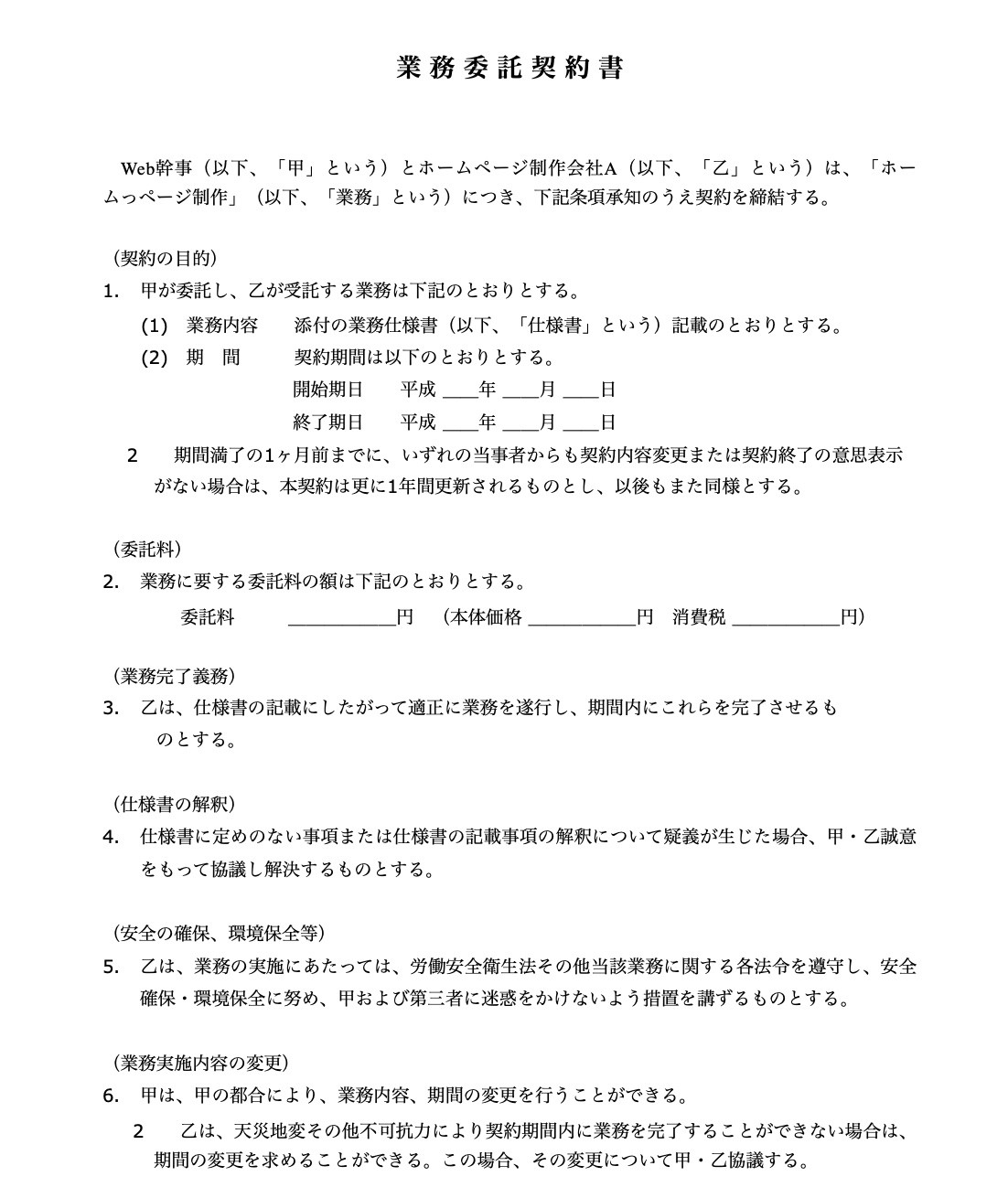

※業務委託契約書のひな形

上の写真は、業務委託契約書のひな形です。作業の範囲や著作権、損害賠償など様々な項目が記載されています(どんな項目があるかは後ほど詳しく説明します)。

ホームページ制作の契約には、主に3つの種類があります。下記の表に、契約の種類と目的についてまとめました。外部業者に委託する際に締結するのが一般的です。

|

契約の種類 |

目的 |

|

請負契約 |

業務を請け負った側が依頼者に対して完成したホームページを引き渡すことを約束する |

|

業務委託契約 |

ホームページ制作という業務の遂行を委託する |

|

保守契約 |

ホームページを保守・管理する場合に締結する |

業務委託契約は、個人や企業などがホームページ制作を外部に依頼する際に締結し、保守契約にはセキュリティアップデートやコンテンツの更新、障害対応などが含まれます。

また、ホームページ制作の契約は、外部業者に委託する際に締結するのが一般的です。

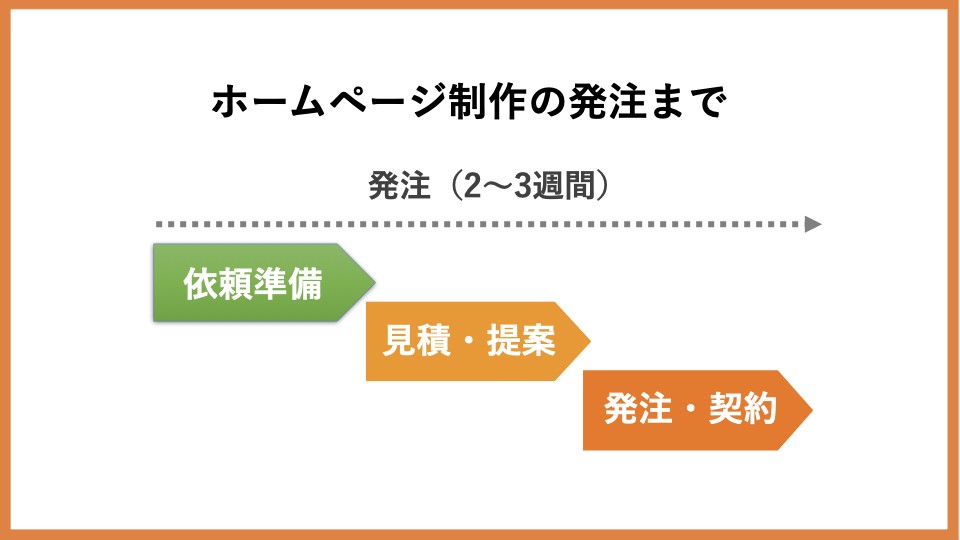

契約を結ぶタイミング

ホームページ制作会社に見積もりを依頼し、正式に発注する際に契約を結びます。契約を締結したあと、キックオフミーティングを行いプロジェクトが開始されます。

契約書は難しい法律など専門用語が並ぶため、発注者の7割ほどが契約書の内容を理解しないまま契約書を結ぶといわれています。そのため、あとからトラブルにつながるケースも少なくありません。

分からない部分は放置せず、必ず制作会社とすり合わせをしましょう。

業務委託契約書のサンプルご紹介

「ホームページ制作 契約書」と検索すると、制作会社(サービス提供側)向けに書かれたサンプルや雛形が多く出て来ます。以下、発注側の観点で書かれた契約書サンプルをご紹介します。

ホームページ制作会社向けでありませんが、発注側に寄り添った内容です。本記事にて紹介したポイントは網羅されている契約書サンプルです。ただし基本契約書になっているため、個別契約書により別途条件を定める必要があります。

※ただし、あくまでサンプルです。実務やその時の状況に鑑みて内容を修正するべきです。そっくりそのまま利用することにもリスクがあることご了承ください。テンプレートをそのまま使うと、重要なポイントが抜け落ちたり、自社にとって不利な内容が含まれたりするリスクがあります。

※本契約書サンプルの紹介に関しては、プロコミットパートナーズ法律事務所の代表弁護士長尾様より許可いただいております。長尾様、ありがとうございます。

貴社のホームページ制作の費用がいくらかかるか

60秒で診断してみませんか?

全国5,000社の見積もりから算出した、

Web幹事オリジナルの料金シミュレーターを無料でご利用いただけます。

「社内稟議の前に予算を決めたいけれど相場がわからない」

「事前に取った見積額の妥当性に不安がある」

という方は、ぜひお試しください。

まずは最初の質問です

ホームページ制作は初めてですか?

はい

いいえ

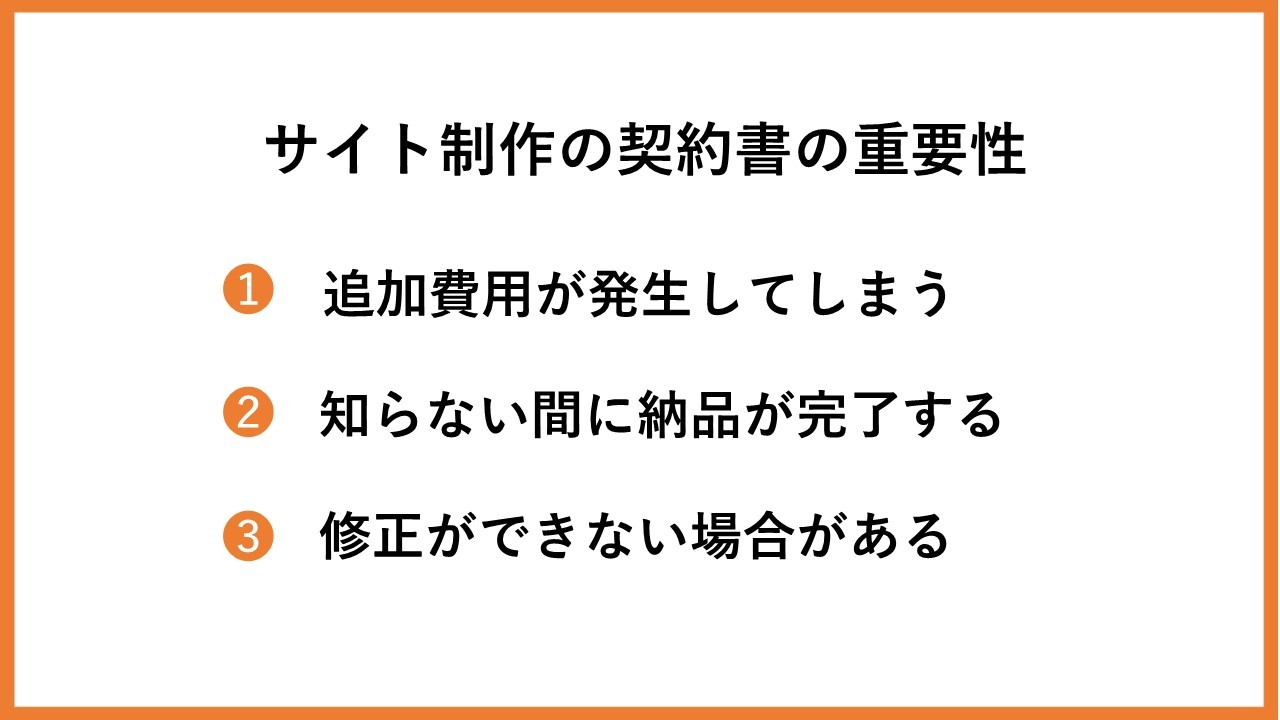

ホームページ制作の業務委託契約書をチェックする必要性

ホームページ制作の業務委託契約書は、基本的には制作会社側に添った内容であることが多くみられます。プロジェクトの範囲や納期・品質基準などを明確にしておかないと、認識の違いが発生しあとからトラブルに発展するケースも少なくありません。

思っていたのと違ったという失敗を避けるためにも、ホームページ制作の業務委託契約書を事前に確認することが大切です。

思わぬ作業で追加費用が発生するリスク

契約書で「作業範囲」を定義しておかないと、想定していないところで追加料金を請求される可能性があります。

- ホームページの完成後、サイトの公開をお願いしたら別料金を請求された

- コンテンツ(HPの原稿や写真)は別料金といわれた

細かい作業や料金は契約書ではなく、見積書に記載してあることも多いため、見積書のチェックも同時に必要です。下記の記事を参考にしてください。

関連記事:リアルな金額も公開!ホームページ制作会社の見積書をお見せします。

知らない間に納品が完了してしまうリスク

納品のトラブルは多く、定義を明確に定めていないと知らない間に納品完了となり、修正がきかない可能性もあります。納得するまで修正してもらえると思い込んでも、契約内容以上の修正は対応してもらえない可能性があります。

契約書上で修正回数の上限や、納品後いつまで修正に対応してもらえるかの期間が決められていることが一般的です。知らずに修正を依頼しても後の祭りです。

契約内容を確認しないことで、以下のようにトラブルになる場合があります。発注側が「プロだから依頼者が納得する状態で納品するのが一般的」と納品後に伝えても、制作会社側は「契約書に修正は3回までと書いてあるので対応しかねます」というケースです。

結果、修正してもらうために追加費用が発生し予算オーバーに。契約書に明記されている以上、責任があるのは発注側になってしまうため、契約を締結する前にすみずみまでチェックしなければいけません。

ホームページ公開後の不具合修正をしてもらえないリスク

契約書の詳細なチェックは、ホームページ制作において不可欠です。契約書の内容によっては、一見不合理に思える状況でも、法的に正当化される可能性があるため、事前に細部まで確認することが重要です。

例えば、ある企業がホームページを公開した後に不具合を発見し、制作会社の作業ミスが原因だったため修正を依頼しましたが「対応できない」と断られてしまいました。理由を聞くと、契約書に「公開後2ヶ月間のみ不具合修正に対応する」と明記されており、その期間を過ぎていたのです。このような限定的な修正対応期間の設定は、一見理不尽に感じられますが、契約書で合意されていれば法的に有効となる可能性があります。

上記のようなリスクを回避し、プロジェクトを円滑に進めるためには、契約書の綿密なチェックが不可欠です。条項の一つ一つを慎重に検討し、必要に応じて交渉することで、将来的なトラブルを防ぐことができます。

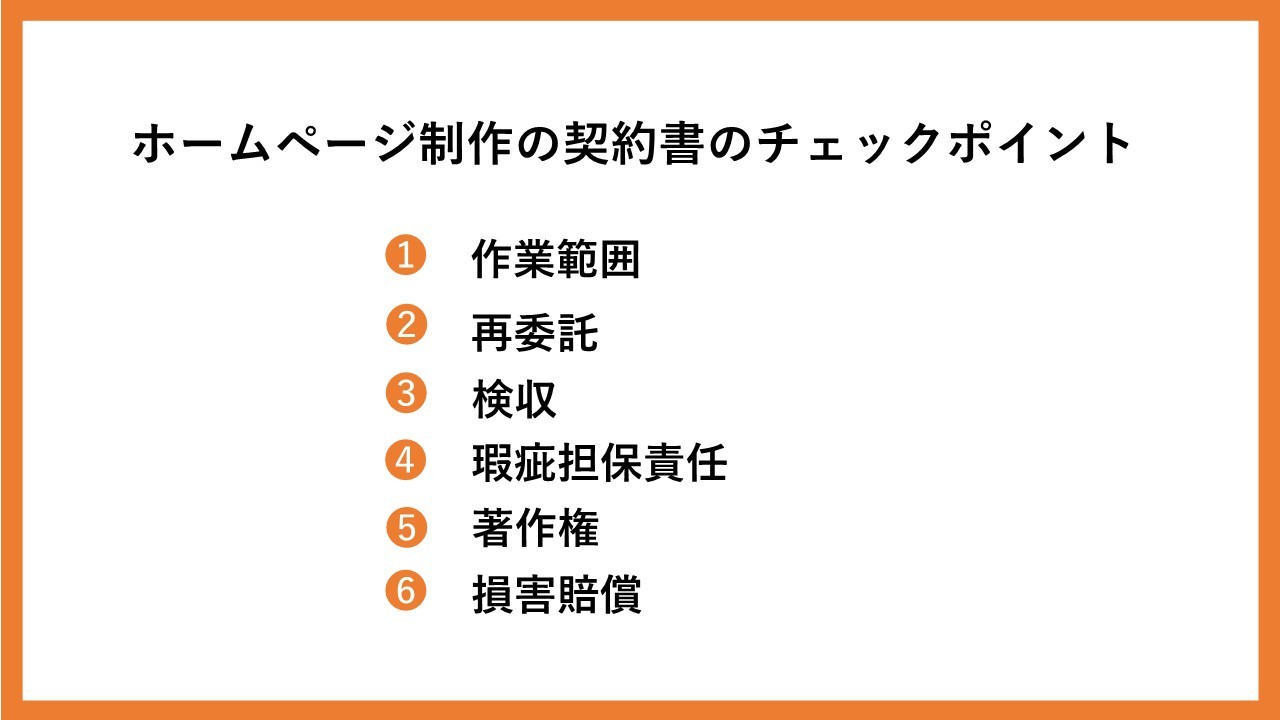

業務委託契約書でチェックするべきポイント

ホームページ制作の業務委託契約書でチェックするべきポイントを項目ごとに見ていきましょう。契約書は多くの文章が続きますが、見落とすと思わぬ失敗につながる可能性があるため、とくに次の6つはチェックしてください。

- 作業範囲は適切か

- 再委託の内容は適切か

- 検修方法や期間は問題ないか

- 瑕疵担保責任の期間は問題ないか

- 所有権や著作権は問題ないか

- 損害賠償は問題ないか

作業範囲の定義

作業範囲とは、制作会社に「ホームページ制作に当たってどのような作業を依頼するか」を定義したものです。例えば「ホームページを構成するデザイン、画像データ、ソースコード等を制作する」と記載されていた場合、下記の作業は制作会社の作業範囲「外」となります。

- レンタルサーバーやドメインの契約

- ホームページ完成後の公開

基本契約と個別契約に分けて契約を結んでいる場合、各案件の作業範囲は個別契約にて締結するケースが多い傾向にあります。確認する場合は個別契約を見るようにしましょう。

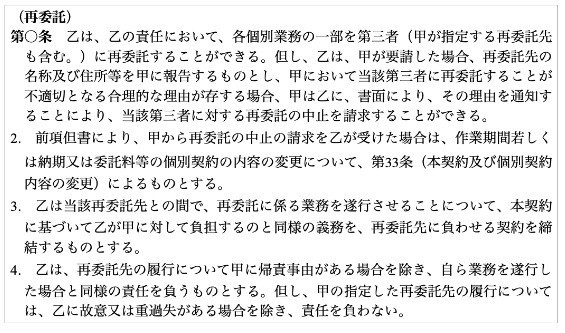

再委託

再委託とは、ホームページ制作会社から、さらに別の制作会社やフリーランスに作業を委託することです。再委託を自由に認めてしまうと、下記のようなトラブルが起こりえます。

- デザインが良いからA社にお願いしたのに、知らない間にB社がデザインを担当していた。

- 機密情報が含まれているのに、外部の別会社が自由にアクセスできるようになっていた。

小規模な制作会社の場合、制作会社同士で組んで制作チームを作る場合もあるため、再委託そのものが悪いわけではありません。

再委託を認める場合は、下記のように再委託先の管理責任を制作会社に課す必要があります。

- 「委託者の書面による承諾を得た場合に限り」と条件をつける

- 第三者に業務の全部または一部を委託する場合、当該再委託先の行為について一切の責任を負うものとする。

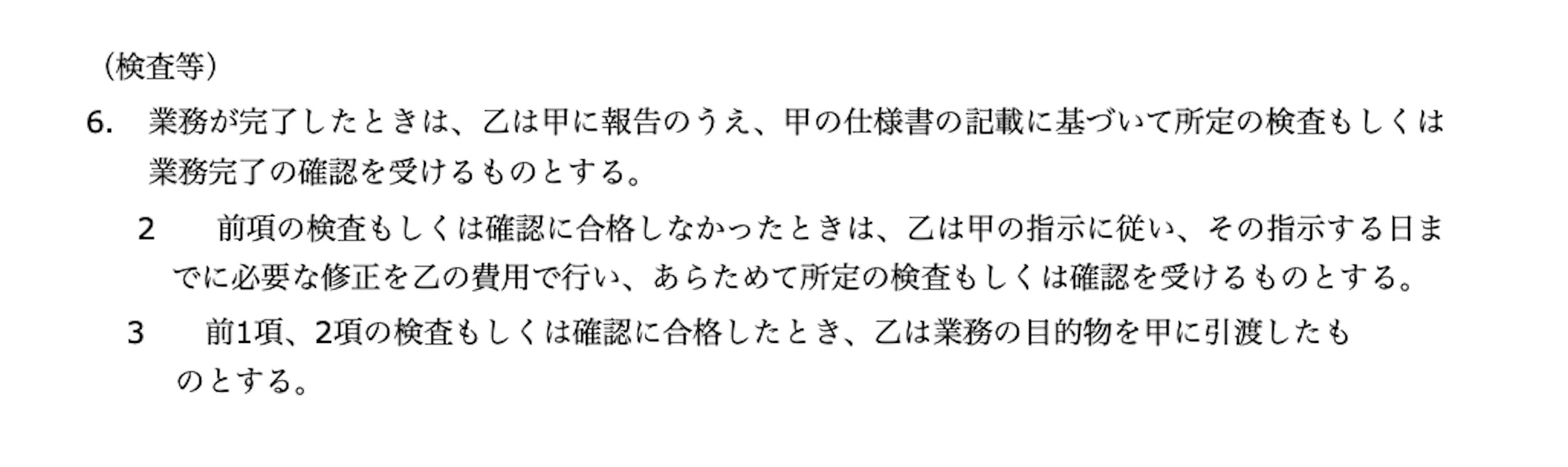

検収

検収とは「納品物をチェックして、合否を出す」ことです。チェックするべきは検収の「方法」。

制作会社からの契約書には「制作会社からの確認依頼通知の送信後◯日以内に制作会社宛への連絡が無い場合は、制作物の内容が承認されたものとする」などの記載が多くあります。

検収中の状態が長期化することを避けるためにも、日数を明確にしましょう。「◯日以内」がチェックポイントです。例えば、多忙な方は2日で納品物を全てチェックするのは難しいかと思います。現実的に可能な日数になっているか、チェックしましょう。

瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)

瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)とは、納品後に未発見の不具合が見つかった場合に、制作会社側が「補修や弁償をします」というもの。民法上では、瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)は1年以内とされていますが、制作会社の契約によっては3ヶ月以内や半年以内と定められていることがあります。

5ページ程度の小規模なホームページであれば問題ありません。ただし、ECサイトや複雑な機能を持ったオウンドメディアなど、システム的な要素が含まれるホームページについては、できるだけ長めに期間を定めておいた方が安心です。1年以上に設定することも可能ですが、制作会社とお互いが納得できる点を見つけることが大事です。

とくに「瑕疵担保責任の期間」をチェックするようにしましょう。

単純に「不具合を見つけた=瑕疵」とすることはできないと考えられています。瑕疵担保責任に関しては非常に専門的な内容になるため、不安な場合は弁護士に相談することをおすすめします。

所有権・著作権

ホームページ制作においては所有権や著作権が誰にあるのかをチェックすることが大切です。

所有権:ホームページを保有・処分・売買などする権利

著作権:ホームページを変更・利用する権利

ホームページの所有権を持っていれば、サイトの公開や営業の使用、誰かに売却するなどができます。しかし著作権が制作会社にあれば、許可なく文言やデザインなどを変更すると著作権の侵害にあたります。著作権は、発注側に帰属するようになっているかチェックしましょう。

制作会社よっては、さまざまな制限を設けている場合があります。

- 制作実績として制作会社のパンフレット等で利用する分には公開可能

- 個別のプログラムやソースコードに関しては、他案件にも使用可能

「制作会社の実績として使って欲しくない」「外部に情報を出したくない」などの場合は実務に即して、適宜制作会社と協議することが必要です。

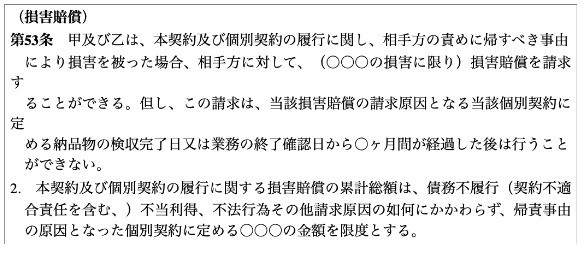

損害賠償

損害賠償に関する条項は、ほとんどの契約書についています。「どのような場合に損害賠償できるのか」「損害賠償の上限金額はいくらなのか」を明確にしましょう。損害賠償の範囲や期限が明確でないと、契約内容と違うことが後から分かったが損害賠償に応じてもらえないなどのトラブルが起きる危険性があります。

- 損害賠償請求額が「制作料金を上限」と制限されている

- 「損害」の定義が制限されている(逸失利益や間接損害が含まれないなど)

ただし、損害賠償請求額については「損害賠償額については、○条で定めた制作料金を累積限度額とする」などの記載があるため確認しておきましょう。

ホームページ制作ならではの契約書の項目

ホームページ制作の契約書には、他の業種とは異なる独特の項目があります。ホームページ制作ならではの契約書の項目について、詳しく解説します。

仕様について

ホームページ制作の契約書には、仕様について具体的に明記することが重要です。ホームページ制作でトラブルになりやすいからです。

仕様は、ホームページの具体的な機能や要素を定義する項目となり、 ページ構成やデザイン要素・機能・コンテンツの量や内容などが含まれます。契約書に仕様を明記すると、制作者と依頼者の認識のずれを防げます。仕様書を作成する際は、できるだけ具体的に記述することをおすすめします。

対応ブラウザについて

ホームページ制作の契約では、対応ブラウザについても明記しておく必要があります。

ホームページは、さまざまなWebブラウザで閲覧されます。ブラウザの違いや、ブラウザのバージョンによっても見え方が異なるケースがあります。「レイアウトが崩れている」「機能が正常に動かない」などのトラブルを防ぐためにも、対応するブラウザを契約書で明確にしておくことが重要です。

対応デバイスについて

ホームページ制作ならではの契約書の項目として、対応デバイスについても挙げられます。

現代のWebサイトは、PCだけでなくスマートフォンやタブレットなど、 さまざまなデバイスから閲覧されます。それぞれのデバイスでホームページを正常に表示するためにも、ホームページ制作の契約書では、対応デバイスについて明確にすることが重要です。

例えば「PC、タブレット、スマートフォンに対応したレスポンシブデザインを採用し、 各デバイスで適切に表示・機能すること」などの記述が考えられます。ホームページ制作の契約書に、対応デバイスについて具体的に明記することで、認識の違いを防ぐことができます。

業務委託契約書の条項を修正したい時のポイント

契約書を確認する際に注意するポイントをご紹介してきました。実際に「このままで契約締結するのは難しい」という内容を見つけた場合、制作会社に文言の修正依頼を行わなければなりません。

しかし、互いに仕事をスムーズに進めるため、「交渉」が発生します。交渉が上手くいくようなテクニックをいくつかご紹介したいと思います。

効果を変更する

もっとも分かりやすい修正案です。

- 元の文言

「乙(制作会社)は、本作業の全部又は一部について、第三者に再委託できるものとする」

- 変更後

「乙(制作会社)は、本作業の全部又は一部について、第三者に再委託できないものとする」

と変更してしまうことです。分かりやすいですが、上記のようにかなり意味が変わってしまう場合があります。そのため自社の交渉力が強い場合や、絶対に譲れない部分などに対して行います。

要件を変更する

下記のように、条項に対して「制限」をつける方法です。

- 「〇〇(発注側)による事前の承諾がない限り」

- 「△△が書面で通知を行なった場合は」

例えば

- 元の文言

「乙(制作会社)は、本作業の全部又は一部について、第三者に再委託できるものとする」

- 変更後

「乙(制作会社)は、本作業の全部又は一部について、第三者に再委託できないものとする。」

としてしまうと、外部のフリーランスへの依頼ができません。

外部に再委託するのは問題ないが、誰にでも自由に再委託されると困る場合は下記のような修正を行うとよいでしょう。

- さらに修正案として

「乙(制作会社)は、本作業の全部又は一部について、甲(発注側)による承諾を得た場合に限り、第三者に再委託できるものとする」

契約変更は、双方の合意が必須です。明確な言葉で書面化し、法的整合性を確保しましょう。他条項との整合性や全体への影響を確認する必要があります。両者の利益バランスを考慮しましょう。

例外を作る

文字通り例外を作る方法です。例えば下記のように例外の形を作ります。

- 元の文言

「(発注側が請求できる)損害賠償額については第○条で定める制作料金を限度額とする」

この文言を「程度がひどい(故意・重過失)場合」は上限額を定めないようにしたい場合

- 修正案として

「損害賠償額については第○条で定める制作料金を限度額とする。ただし故意または重過失の場合はこの限りではない」

制作会社側に「故意によるものなら仕方ない」と譲歩してもらうためです。

業務委託契約書のよくある形態2パターン

「ホームページ制作」だけに限らず、業務委託契約を行う際によく見られる形態が2つあります。

制作会社によって異なるため、違いを理解しておきましょう。

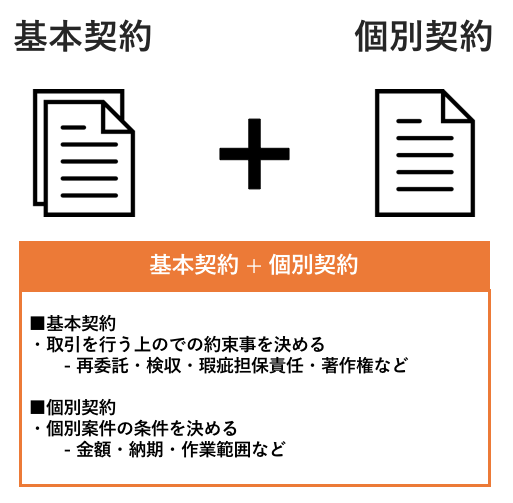

基本契約+個別契約のパターン

事業者間が取引を行う上で必要な約束事を「基本契約」にて定めてしまい、都度決まる細かな案件の内容は「個別契約」で定める2つの契約書を締結するパターンです。

1度基本契約を締結してしまえば、今後同じ制作会社に発注する場合、簡単な個別契約のみで済む点がメリットです。

例えば、ホームページ制作を行う際、個別契約はプロジェクトの金額・納期・作業範囲などが中心になるため、「発注書」が個別契約がわりになります。継続発注・追加発注する可能性がある場合は、基本契約+個別契約のパターンをおすすめします。

案件ごとに契約書を作成するパターン

契約書は1つのみで、案件ごとに都度すべての条件を決めて契約書を作成するパターンです。

また初回の取引から、1つの書類で済みます。しかし、都度作成しないといけないの点がデメリットです。

ホームページの契約書まとめ

本記事では制作会社より提示される契約書をチェックする際のポイントをご紹介しました。

ホームページ制作の契約書作成は、ビジネスの成功と法的保護の両面で重要です。契約書の作成や修正で重要なポイントを押さえることで、ホームページ制作をスムーズに進められます。トラブルを未然に防止するためにも、契約内容を明確化することが大切です。

- 制作会社の探し方はこちらをご覧ください

30分あれば十分!効率的な優良ホームページ制作会社の探し方教えます。

- 提案依頼の方法はこちらをご覧ください

見積もりが安くなる!?絶対に行うべきホームページ制作発注の事前準備9点セット

法律の問題は非常に専門性の高い内容です。

可能であれば弁護士の方にご相談することをおすすめします。

関連記事:ホームページのリース契約に要注意!騙される前に知っておくべき危険性

ホームページ制作の外注を検討されている方へ

初めてホームページを作られる方や、過去に失敗経験のある方はWeb幹事にご相談ください。予算や目的をヒアリングし、最適な制作会社を紹介します。紹介料、相談料ともにかかりません。

また、紹介された会社に必ず発注する必要はありません。会社探しの手間を90%削減しますので、お気軽にご相談ください。

コンサルタントのご紹介

代表取締役

代表取締役

岩田 真

2015年にWeb制作会社を設立し、

3年間で上場企業を含む50社以上制作に携わらせていただきました。

ホームページ制作のオンライン相談窓口「Web幹事」は、35,000件を超える豊富な相談実績と幅広い知識で、お客様のあらゆるニーズにお応えします。

Q. ホームページ制作の業務委託契約書とは何ですか?

ホームページ制作の業務委託契約書とは、個人や企業などがホームページ制作を外部に依頼(外注)する際に締結する契約書です。作業の範囲や著作権、損害賠償など様々な項目が書かれています。

Q. ホームページ制作会社と業務委託契約書を交わす際の注意点は?

契約書に記載されている「作業範囲・再委託に関する条項」「検収の方法・期間」「瑕疵担保責任の期間」を必ず確認しましょう。また所有権や著作権の取り扱い、損害賠償の範囲や上限にも注意が必要です。

この記事を書いた人

岩田 真

専門分野: ホームページ制作,ディレクション,Webマーケティング

株式会社ユーティル代表取締役。2015年にWeb制作会社として株式会社ユーティルを設立。Webディレクター・営業担当として、3年で上場企業を含む50社以上のホームページ制作に従事。経験・スキルがゼロの状態からホームページ制作事業を始めたので初心者の方に分かりやすく、業界の知識をお伝えできます!

このライターの記事一覧